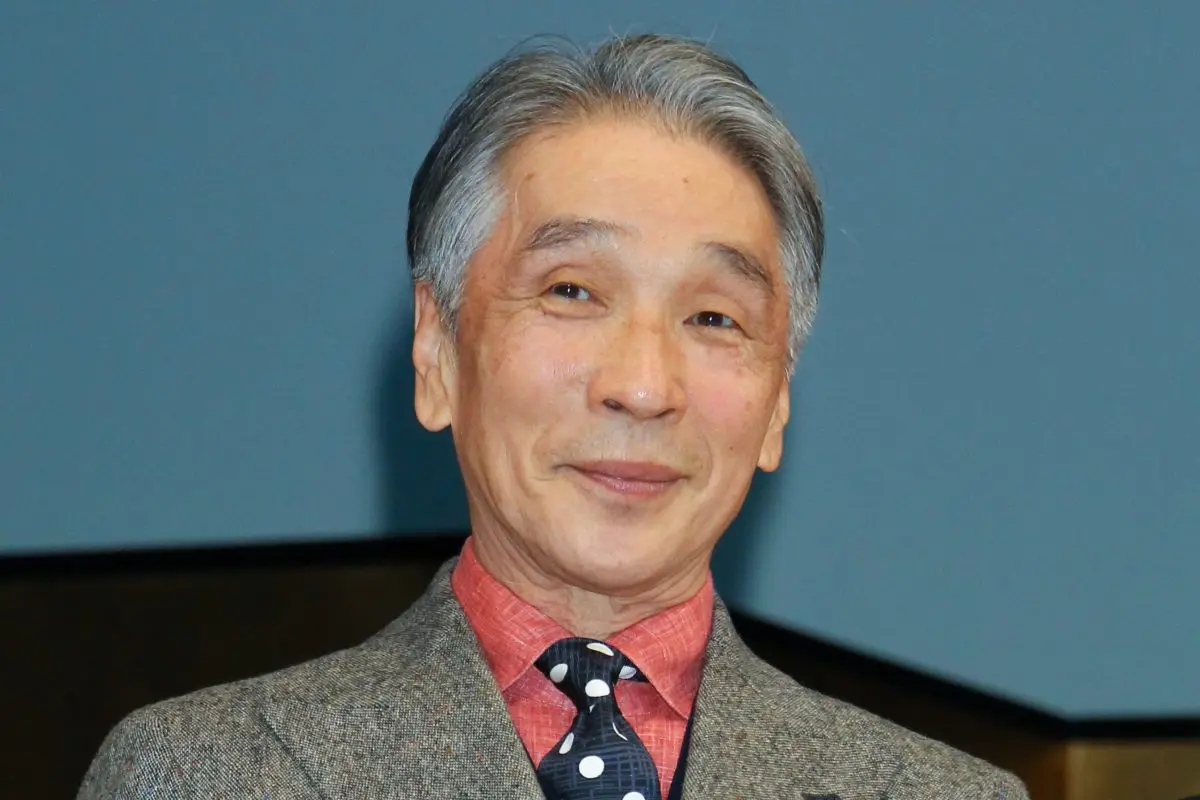

昭和の喜劇界を代表する名俳優・堺駿二氏!

堺正章さんの父としても知られる堺駿二氏は、舞台や映画で観客を笑わせ、多くの人々に愛されました。

本記事では、堺駿二氏の生涯や功績、そして彼が日本の喜劇文化に残した遺産について深掘りしてい

きたいと思います。

堺正章の父がすごい!

芸能界の重鎮である”まちゃあき”こと堺正章さん。

彼はいかにしてトップの座まで上り詰めたのか?

テレビを見ていてそんなことをふと思い彼のルーツを調べて見ると衝撃の事実がわかりました。

堺駿二氏は、舞台のリハーサル中に舞台から転落し腰を強打し、歩行もままならない重症を負いました。

そして一週間後、舞台公演中に亡くなられています。(享年54歳)

周囲は出演することを止めたそうですが、本人の希望で公演を続行されたそうです。

ご家族が病院に駆けつけたときには、息を引き取られていました。

すごい責任感とプロ意識だと感じました。

1913年 (大正2年)12月10日 本名は栗原 正至で、東京市本所区出身です。

11歳で劇団新派の一座に入り舞台に立っています。

”堺駿二”という芸名は、師匠である早川雪洲から授かりました。

彼はコメディアンおよび喜劇俳優として、特に戦後の日本のエンターテインメントシーンにおいて重要な役割を果たしました。

それは、戦後の混乱期において彼のユーモアと演技力により多くの人々に希望や癒やしを与えたことです。

主な出演作に「シミキンの探偵王」(23年)、「シミキンのスポーツ王」(24年)、「東京キッド」(25年)、「とんぼ返り道中」(26年)、「ハワイ珍道中」(29年)、市川右太衛門の「旗本退屈男」シリーズ(25〜38年)、長谷川一夫の「銭形平次捕物控」シリーズ(24〜36年)など。東宝ミュージカルの舞台でも「雲の上の団五郎一座」などで活躍。またテレビでもベテランコメディアンぶりを発揮し人気を集めた。

出典:コトバンク

堺駿二氏は、漫才やコントが普及した時代の中で、観客に愛されるキャラクターを築き上げ、そのユーモアを通じて多くの人々に影響を与えました。

堺正章の父・堺駿二は昭和の喜劇俳優

堺駿二氏は、戦後の1946年に松竹大船に入社し、『破られた手風琴』で映画初出演を果たしました。

この作品で彼は主役に抜擢され、以後も数多くの作品に出演しています。

彼の芸能キャリアは、特に戦後の日本映画やテレビ番組での活躍によって輝かしいものとなり、約250本の映画に出演。

堺正章さんが、父が家に帰るのは年に数回程度だったとインタビューで語っています。

ものすごく売れていたことがよく分かります。

堺駿二氏の大きな成功は、彼のユーモアと独特な演技力によって築かれたものであり、彼のコミカルな役柄は多くの観客に喜ばれました。

彼の演技は、単なる娯楽を超えて社会的なコメントや人生の洞察を含み広く受け入れられました。

1952年にフリーとなってからは、映画や舞台、テレビにおいてコミカルな名バイプレイヤーとして活躍し、1950年代半ばには年に20本前後の映画に出演する売れっ子俳優となります。

また、彼は新生喜劇座を結成し、若手俳優たちの育成にも尽力しました。

堺駿二氏は、映画や舞台を通じて、視聴者に対して笑いを提供することに情熱を注ぎ、彼の作品は後世の喜劇にも影響を与えています。

1968年に新宿コマ劇場での公演中に脳溢血で急死し、当時54歳という若さでこの世を去りました。

1968年8月、東京・新宿コマ劇場での舞台でのリハーサル中に舞台から落下。腰を強打し、歩くのも困難なケガを負った。

周囲は止めたが、駿二さんは公演を続行。その1週間後の舞台本番中、「あたしゃ、まだまだ元気ですよ~」と言う最後のセリフを言って舞台袖に下がった瞬間、脳出血で倒れ、病院に搬送されたが、亡くなった。

出典:スポーツ報知

彼の急死は、喜劇界に大きな衝撃を与え、昭和を代表する喜劇俳優としての位置付けが確立されました。

堺駿二氏の喜劇精神は、現在も多くの作品や演者たちの中に息づいて、日本の喜劇文化の礎を築いた偉大な人物として語り継がれています。

堺正章の父、堺駿二の残した遺産とは!

2025年現在、堺正章さんは78歳を迎えられましたが、依然として輝きを放っています。

音楽、司会、役者など幅広く活躍されている裏には、父である堺駿二氏の教えが生きているのではないか?

と思いました。

それは、命をとしてまで貫いた生き様こそが、堺正章さん自身が受け取った大いなる遺産なのかもしれません。

堺正章さんの若い頃のエピソードで、父と一緒に乗っていた車のはねた泥が、横を通った人にかかってしまった。

父が運転手に戻るように伝えて、泥のかかった人に父が謝りに行きました。

当時の堺正章さんは、少し泥がはねた位でわざわざ謝りに行かなくてもと思ったそうです。

堺駿二氏のとった行動は、後の堺正章さんの人格を変えたきっかけになったのかと思いました。

世間やファンに対する態度や、他者への思いやり、仕事に対する姿勢、困難に立ち向かう姿など駿二氏は身を以て伝えたかったのではないでしょうか?

もしうっかり泥をかけてしまった人に謝れない堺正章さんが、今日までテレビ等で活躍されていたでしょうか?

堺駿二氏は11歳から舞台に立ち芸能の世界で活躍されてきました。

若くして苦労をしてきた父の背中を見続けてきた堺正章さんが、受け取った言葉より重く深いメッセージ!(遺産)

若かりし頃の堺正章さんは、父のスタイルに不満めいたものがあったそうです。

ですが現在の堺正章さんは、堺駿二氏の意思を引き継いで舞台に立っているように思えます。

堺正章さんのインタビューでは度々父とのエピソードが語られることがあります。

そこにはいつも父をお手本とし、堺正章流のアレンジがなされています。

コメディアンとして活躍した父・堺駿二の芸風を見ていて、あまり自分で出て行かずに人にやらせるんです。絶対に一番手に行こうとしない父親の一つの哲学というんですか、父親を最初は「もっと出てたらいいのに」と歯がゆさを感じたんですけど、見ているうちになかなかスマートで出ていかない魅力に気づきました。自分の中で二番手でいることは、向上心も挑戦的な気持ちが生まれてくるんです。最終的に最高の一番手になれたらいいよねって父親を見てこの言葉は浮かんできた

出典:Yahooニュース

まるで親子で次の舞台はどうするのか相談しながら楽しんでいるかのように。

まとめ

今回は、堺正章さんが父から受け継いだ”遺産”についてお伝えしました。

堺正章さんは、歌手、俳優、司会者として70年以上のキャリアを持ち、多才な才能で視聴者を魅了し続け、今もなお一線で活躍されています。

彼のエッセイ『最高の二番手』では、この哲学を通じて、人生や仕事への向き合い方を語っています。

これは父から教わった相手に花を持たせ、自分も少し輝くというものだそうです。

また、テレビ出演でもこの姿勢が見られ、新しい挑戦に常に取り組む姿勢が視聴者に新たな魅力を感じさせています。

今回の”遺産”とは、使って無くなるものではなく父から学んだ価値観でした。

それは今も生き続け、我々にも教授されているのではないでしょうか。

コメント